こんにちは!きのぴーです。

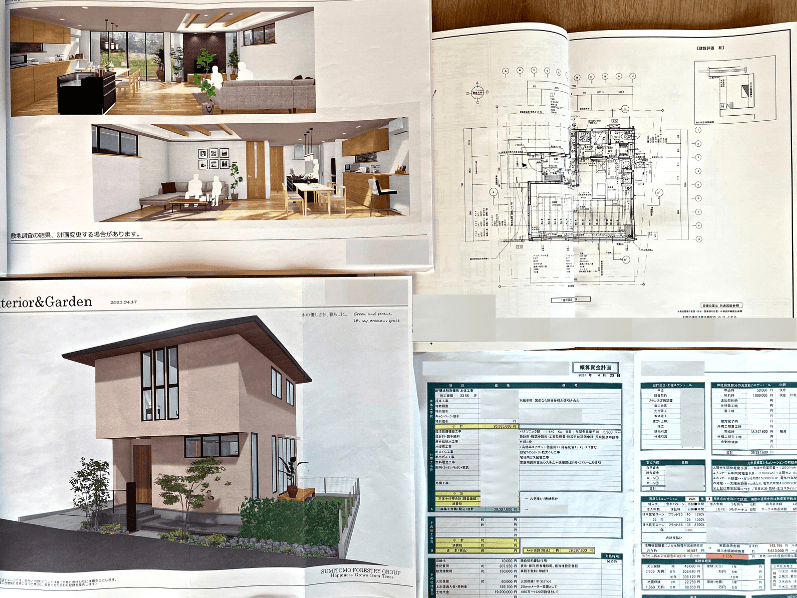

雑誌などで見かける建築家が設計したかっこいい住宅、憧れますよね。

でも、「建築家に頼むと高いんでしょ?」と思っている方も多いのでは。

それは大きな誤解です!3分で読めるこの記事で、そんな誤解を解いてみせます。

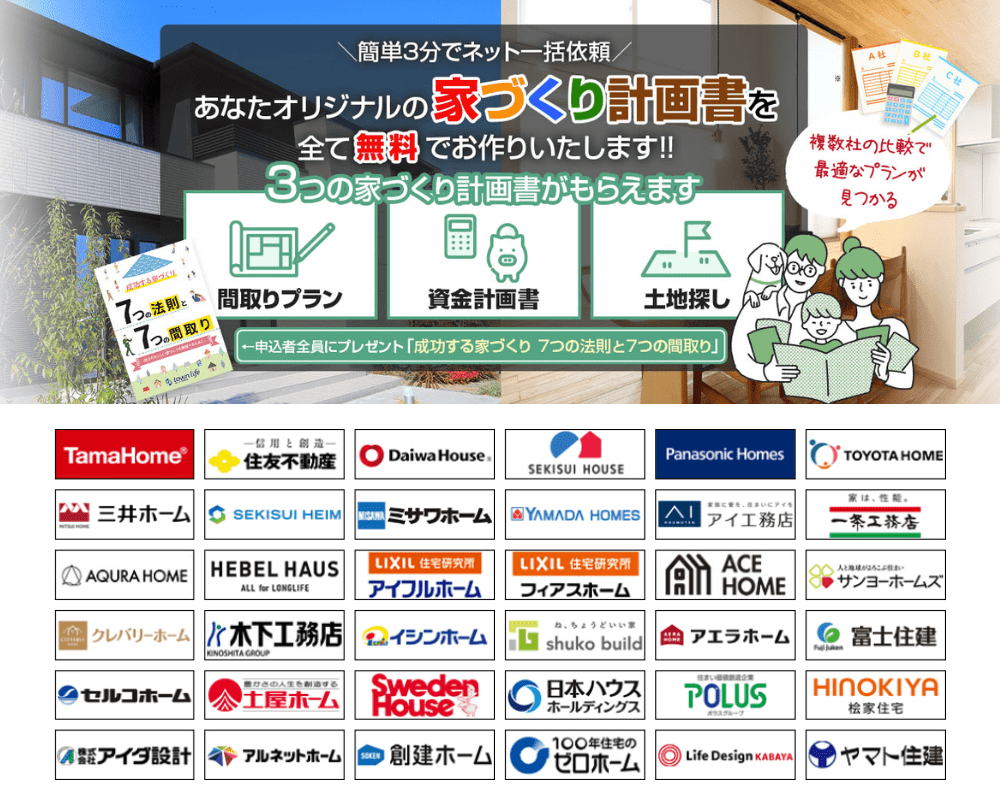

「どのハウスメーカーが自分に合うのかわからない…」そんなお悩みはありませんか?タウンライフ家づくりなら、あなたの希望する複数のハウスメーカーが、無料で間取りプランと見積もりを作成してくれます。累計利用者数40万人超えの業界最大手サービスで、理想の家づくりを今すぐスタートしましょう。

\ 無料で間取り&見積もりが届く! /

- 家づくりの希望をかんたん入力(所要3分)

- 条件に合ったハウスメーカーを自動でピックアップ

- あなた専用の「間取り・見積もり」がすぐ届く!

\ 最終的に契約しなくてももちろんOK! /

建築家に依頼するときの家づくりの流れと費用

はじめに、建築家に依頼したときの家づくりの一般的な流れを見てみましょう。

建築家に依頼した場合の着工までの家づくりの流れ

建築家(設計事務所)に相談

↓

設計申し込み

*一般的には着手金を支払う

↓

敷地調査やヒアリングを行い基本プラン作成

↓

設計監理業務委託契約

*建築家(設計事務所)と建築主が契約

↓

基本設計・実施設計

↓

工務店相見積もり

*工務店数社に見積もりを依頼し比較検討する

↓

工務店決定

↓

工事請負契約

*決定した工務店と建築主が契約

↓

工事着工

建築家に依頼する場合は、設計と工事は別の契約になります。建築家は設計監理だけを行い、工事は請け負いません。

建築家に依頼した場合、家づくりの総費用は以下のようになります。

設計監理料(設計監理業務委託契約)+工事費(工事請負契約)=家づくりの総費用

ところで、設計はわかるけど、「監理」ってなんでしょう?「工事監理」は、工務店が行う「工事管理」とは別のものです。建築業界用語では、「監理」の方はその漢字から「サラカン」と言ったりします。

【工事監理】

一般的には建物の設計者が行う。

工事が設計通りに出来上がっているかをチェックしたり、図面だけでは伝わらない事を伝達したりする。

建築主の代理として、施工者と打ち合わせなどを行う。

【工事管理】

工務店など、施工会社の現場監督が行う。

現場の責任者として、工程や材料の調達、現場の安全などを管理する。

コストを抑えるために、「建築家には設計だけ頼んであとは工務店がやってもらえばいいや」と、監理を頼まないのはおすすめしません。

建築家に頼むメリットとして、設計やデザインの良さのほかに、専門家として施主の代わりに、工事のチェックや工務店との調整を行ってくれることがあります。

そもそも、自分の設計した建物のクオリティーにこだわりのある建築家は、監理込みでないと設計を受けないのが一般的です。

建築家の設計料の相場は?

いよいよ本題です。

建築家に住宅の設計を依頼したときの設計監理料の相場はいくらぐらいなのでしょうか?

ズバリ、木造住宅の設計監理料は工事費の10%~15%というのがひとつの目安になります。

工事費2,000万円の住宅なら、設計監理料の目安は200万円から300万円になります。

ただし、有名な建築家の場合は20~25%という場合もあるようです。

この目安で計算すると、小規模でローコストな住宅ほど設計監理料も安くなってしまいますが、実際の設計の手間はそれほど減るわけではありません。

設計事務所によっては、工事規模に関わらず最低設計監理料を定めていることもあります。

最低設計監理料は200万円程度のことが多いようです。

また、規模の小さい建物のパーセンテージをやや高め、規模の大きい建物のパーセンテージを低めに設定している事務所もあります。

設計監理料には法律で定められた「業務報酬基準」というガイドラインもあります。

業務報酬基準では、「設計監理料=人件費+経費+技術料」と定められ、算出するための基準が決められています。

ただしこの業務報酬基準は、医療報酬制度などと違って義務づけられてはいないので、用いられない場合や調整を行う場合もあります。

【参考】

建築士の組織である東京建築士会のホームページには、「業務報酬基準」に基づく設計料として以下のような参考例がのっています。

*実はこの「業務報酬基準」、この平成31年1月に10年ぶりに改訂されたばかりです。こちらのページはまだ旧基準の内容になっています。

http://www.taaf.or.jp/architect_office/04.html

用途・構造規模:専用住宅・木造2階建30坪(100m2)

設計監理料 315万円

※ただし、以下は含まれていません。

建築確認手数料、建築確認手続きに関する業務報酬、消費税

建築家に依頼しても家づくりの費用は高くならない

2.000万円の工事なら10%の設計監理料でも200万円、15%なら300万円。

この金額、高いと感じるでしょうか?

ハウスメーカーの場合はある程度仕様や設計が定まっていることが多く、自社で設計・施工するなら「監理」も必要ありません。

設計料は工事費の2~5%が相場といわれます。

中には設計料はいただきませんという会社もありますが、実際は項目として計上していないだけで、工事費に含まれています。

施主との打ち合わせも含め、時間がかかる設計業務がタダということはありえません。

2,000万円の工事なら2%だと40万円、5%なら100万円。

建築家の設計監理料とは100万円~260万円も差があります。

しかし建築家に頼むと差額の100万円~260万円分、家づくりの総費用が高くなるかと言うと、実はそうではありません。

建築家に依頼した場合、工事費の方が抑えられることが多いからです。

結果的に建築家に頼んでも、直接工務店やハウスメーカーに頼んでも同じぐらいの総費用になることが多いのです。

なぜ工事費が抑えられるのか?その仕組みを説明しましょう。

まずひとつには、工務店は建築家が連れてきたお客に対しては、利益率を抑えることができるからです。

工務店の一般的な利益率(粗利)は20~30%。

大手ハウスメーカーなら40%を超える場合もあります。

2,000万円の工事なら工務店の利益は400万円~600万円、大手なら800万円を超える場合もあるわけです。

もちろん、この利益が全て「儲け」になるわけではなく、会社を継続するために必要な経費や広告宣伝費、開発費などがこの利益に含まれます。

建築家が連れてきたお客はこの経費や広告費などがかかっていない、いわゆる「棚ぼた」のお客。

工務店は多少利益率を下げても工事を受けた方がいいと考えることが多いのです。

また、建築家が設計を行い図面通りできているかの監理を行うことで、工事をする工務店の責任範囲が小さくなることも、利益率を下げられる理由です。

この仕組みはホテルの予約に例えると理解しやすいかもしれません。

ホテルの予約は直接行うこともできますが、ホテル予約サイトや旅行代理店を通して行うこともできます。

予約サイトや旅行代理店でホテルの予約を行なった場合、予約サイトや代理店は当然自社の手数料を上乗せするのですが、直接予約した場合に比べて割高になったりはしません。

予約サイトや代理店で集客を行い、お客さんを連れてきてもらった分、ホテルは自社の利益を抑えることができるので、トータルの金額(=宿泊費)は変わらなくなるのです。

ホテルは工務店、予約サイトは建築家と考えてみましょう。

工務店は、営業を行う必要がなく、設計の手間が省ける建築家の連れてきたお客様に対しては、設計や打ち合わせを行う実質的なコストを値引きするだけではなく、人件費や広告費がかからない分、利益率を下げられるというわけです。

具体例でみてみましょう。

【建築家に依頼】

設計監理料 300万円

工事費 2,100万円

*工事費原価 1,680万円 工務店利益420万円 利益率20%←工務店が利益率を下げている

総費用 2,400万円

【工務店に直接依頼】

工務店設計費用 100万円

工事費 2300万円

*工事費原価 1,680万円 工務店利益620万円 利益率27%

総費用 2,400万円

*工事の内容は同等と仮定した場合

*工務店に直接依頼する方が、利益をたくさん取られて損のように見えるかもしれませんが、実際は建築家の設計監理料には建築家の利益が含まれています。

また工務店を決定するときに、建築家の作成した図面で数社に相見積もりができるのも費用的なメリットがあります。

同じ図面や仕様書で見積もりするので、工事費を厳密に比較することが可能です。

見積もりのチェックは、プロである建築家がやってくれます。

相見積もりした中で、もっとも割安な工務店を選び、見積もりに無駄や割高な部分などが発見できれば、コストダウンの交渉をすることができます。

もちろん建築家に頼まない場合でも、複数のハウスメーカーや工務店に相見積もりをお願いすることはできますが、会社によって設計や仕様の標準は異なります。

完全にプランや仕様を揃えて見積もりを取ることはほぼ不可能。

異なる内容の見積もりをどちらがリーズナブルか比較することは、建築のプロではない施主にとってはなかなか難しいものです。

不要な部分や割高な部分を見つけて、コストダウンの交渉を行うのも大変ですね。

建築家に依頼したときの費用を抑えるコツは?

まず、建築家に相談する段階から、設計料+工事費の総費用をはっきりさせておくことです。

建築家は建築のプロなので、どの部分でコストを抑え、どの部分のコストを削ってはいけないかを見極めることができます。

またコストを抑える方法についても多くの知識や経験を持っています。

低予算の住宅でも、やりがいを感じて取り組んでくれる建築家はたくさんいます。率直に予算を伝えて相談しましょう。

工務店やハウスメーカーに直接相談していたけれど、やっぱり設計は建築家に頼みたいと考えた場合も、工務店に対し「設計は建築家に依頼するので、設計料の分を値引きしてもらえないか?可能なら工事は御社に依頼します。」と率直に交渉をすることです。

工事規模にもよりますが、50~150万円ぐらいの値引きは可能な場合があります。

そもそも、建築家に依頼するということは、間取りやデザインにこだわりがある証拠。

「この施主は間取りにうるさそうだ。建築家に依頼してもらった方が、割りがいいかもしれない」と思われたら、しめたもの。

手間が省ける分、多少利益率を落としても契約したいと考える工務店は多いはずです。

さらに工務店にとってみれば、建築家による優れたデザインの家を施工すれば、自社の施工物件としてアピールができるというメリットもあります。

ただし、工務店によっては、「建築家の設計は手間がかかりそうだな」と警戒される場合や、自社のオリジナル設計や規格化された仕様によってコストダウンを実現している場合もあります。

そんな工務店は建築家と組むのはあまり向いていないといえるでしょう。

建築家と相性のいい工務店選びも重要です。

まとめ

建築家に頼んでも費用は決して高くはならず、ハウスメーカーや工務店に直接頼んだ場合と大きく違わないことがおわかりいただけたでしょうか。

同じぐらいの予算で、個性的なこだわりの家が手に入るかもしれません。

デザインや間取りにこだわりがある、好きな建築家がいる…そんな方は、家づくりのパートナーの候補にぜひ「建築家」を加えてみてはいかがですか?