家にエレベーターって、近未来的!

どうも、きのぴーです。

みなさん、ホームエレベーターってご存知ですか?

新しく家族が増えたり、高齢になった親と同居することになったり…

家族構成が変化すると住まいのなかで見直す部分って出てきますよね。

家族みんなが快適に暮らせるにはどうすればいいか?を考える大切なタイミングです。

今回、3階建てなど階層住宅における「段差(階段)」の安全な移動手段として「ホームエレベーター」についてお話しします!

[wc_fa icon="hand-o-right" margin_left="" margin_right="" class=""][/wc_fa] まずは、ホームエレベーターの用途シーンをサイズ別に見ていきましょう!

[wc_fa icon="hand-o-right" margin_left="" margin_right="" class=""][/wc_fa] その後、気になるホームエレベーターの本体価格や工事費用、公的な必要手続きをチェックします。

[wc_fa icon="hand-o-right" margin_left="" margin_right="" class=""][/wc_fa] 最後に「ホームエレベーター」導入のメリットとデメリットを考えていきましょう!

※あなたオリジナルの間取り・見積もり作成を無料ネットオーダーしてみませんか?

↑ あなただけの間取り・見積もりが届く!

無料のネットオーダーで…

- 注文住宅を安く建てられる!

- 理想の間取りが見つかる!

- 営業マンと会わずに済む!

\ 無料・かんたん3分・ネット完結 /

ホームエレベーターの基礎知識

普通のエレベーターとどう違うの?

ホームエレベーターとは、同じ住宅に暮らす人だけが使用するエレベーターのことをさします。

共同住宅のように異なる世帯が使用する場合には設置できないことになっています。

一般的なエレベーターよりもサイズが小さく、個人の住宅に設置する2~3人乗りのものをいいます。

新築時に取り入れたり、リフォームで新しく設置したりすることもでき、家の中で最も多い事故といわれる「階段事故」の心配がなくなり、安心して上下階へ移動できるようになります。

きっかけは?ホームエレベーターを導入した人の声

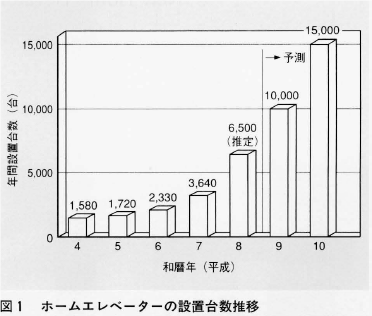

ホームエレベーターを取り扱うメーカーの統計調査(参考:Panasonicおよび三菱日立ホームエレベーター(株)、各社公式HP) を見ると、きっかけとして一番多かったのは「将来に備えて」でした。

つぎに「家族に高齢者がいる」「階段の昇降が困難」「家族に車いすの使用者がいる」「荷物の運搬に便利と考えて」という意見が続き、50歳~65歳の方がもっとも多く検討するようです。

3階建て住宅に導入するケースが多いのですが、2階建て住宅への導入も4割程度と増えつつあります。

また、将来的にずっと長く住み続けたいと考えたとき、新築の時点からホームエレベーターを導入するケースや、はじめは押入などの間取りにしておいて、のちにエレベーターを設置するなど計画性を持って導入するケースもあります。

2020年あたりから、日本は総人口の4人に1人が65歳以上の高齢者になると予想されることから、核家族が2世帯・3世代同居へとライフスタイルがやがて変化していくことと、土地を有効活用して階層住宅を建てた場合に、段差を解消する方法としてホームエレベーター導入を検討することがわかりました。

このような背景からしだいに需要が増えていくと予想されているのです。

(引用:日立評論)

あと、ホームエレベーターにはおもに「2人乗り」と「3人乗り」があるのですが、導入した人が選んだのは「3人乗り」が6割程度と半数以上を占めていました。

導入したあと、家族の中でよく利用するのは奥様(主婦)が多く、赤ちゃんのいるご家庭、洗濯干しや布団干しなど、上下階に移動する家事に便利という声があります。

ウチの家は導入できる?~構造・スペース・築年数~

さて、わが家にホームエレベーターを設置すると想像してみましょう。

設置のポイントとして「構造」「スペース」「築年数」の3点を見ていきましょう!

設置のポイント

- 「構造」・・・・鉄筋コンクリートや鉄骨造りだけでなく、木造住宅にも設置が可能。

- 「スペース」・・3人乗りで1坪弱が目安。2人乗りなら1畳でおさまるものもある。

- 「築年数」・・・築年数が37年以上の住宅は要確認。

昭和56年5月以前の建築確認取得の「旧」耐震基準建物→△

昭和56年6月以降の建築確認取得の「新」耐震基準建物→○

△は建物の状況によって設置に可否が生じるので、担当行政庁と相談が必要になります。

基準を満たした場合でも、床下の掘り下げに必要な寸法を確保するのに、基礎工事の工数が増えて費用や期間が長くなるという課題もあります。

この課題に対して、構造計算をしなくてもリフォームできるように、自立式の鉄塔が付いた2階建て専用のエレベーターもあります。

そのほか、確認済証・検査済証を受けていなかったり、現状が建築当時の確認申請どおりの建物でなかったりするときも、所轄行政庁との事前協議が必要になります。

ホームエレベーターのサイズ・価格を比較

ライフスタイルにあわせてサイズ選び

次は、具体的な間取りや予算を加味しながら、ライフスタイルにあうエレベーターがどれか見てみましょう。

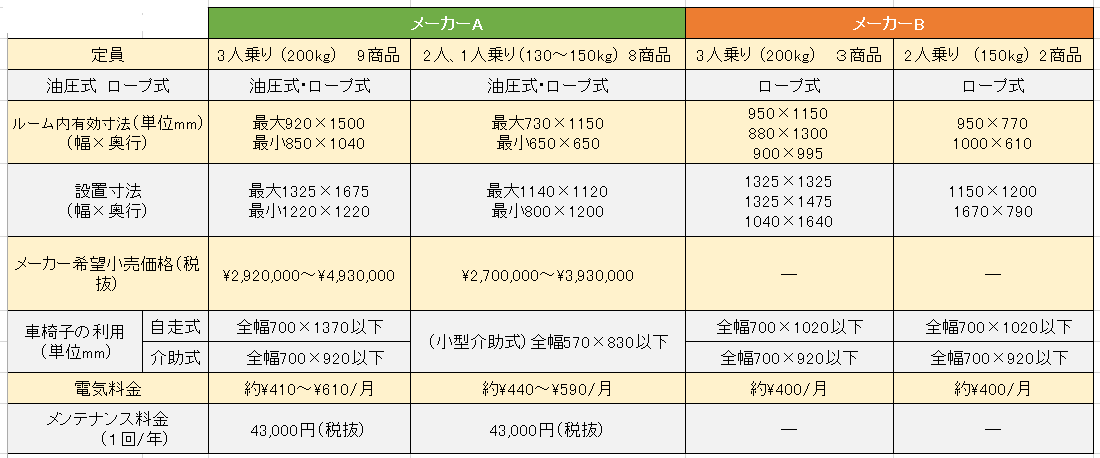

メーカー2社の主なラインナップをまとめました。

メーカーAのサイズは、それぞれ最大と最小のものを取り上げました。

メーカーのうちひとつは「価格」と「メンテナンス料金」がカタログに掲載されていないので詳細はわからないのですが、発売当初、2人乗りのメーカー希望小売価格が3,360,000円となっており、これを基準として平均価格の予想をおすすめします。

3人乗りは400万円前後が目安と予想されます。

要チェック!施工の流れと確認申請

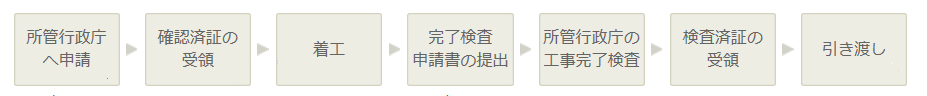

「デザイン」や「仕様」、「工期」「費用」が決定したら、いよいよ施工段階に入ります。

(引用:三菱日立ホームエレベーター(株)公式HP)

ホームエレベーターは、安全性を証明するために、法令をもとに所管行政庁が建物構造の諸条件を確認します。

これを「確認申請」といいます。

リフォームも新築と同様に行政庁の確認申請を行います。

また、完成時に行政庁の検査員による工事完了検査もあります。

気になる価格~「本体」「工事」「申請代行」「メンテナンス」~

見積書を開いてみると項目がたくさん並んでいますが、主なポイントは次の3点です。

見積書でのポイント

- エレベーターの本体価格

- 工事費用

- 設計料・確認申請代行手数料

気を付けておきたいのは、設置に必要な工事はエレベーターの本体価格に含まれていないことです。

施工費はその事例によってさまざまですから一概に言えないところですが、エレベーター本体の候補をいくつか挙げておくと、パターンによって工事費が変わる場合があるので、検討する方法として良いかもしれません。

次に、確認申請代行手数料です。

エレベーターを設置すると確認申請が必要です。

設計や現地調査も含めて10万円前後を目安にしておきましょう。

また、引き渡し時には、メンテナンス契約をすすめられることを覚えておくことも大切です。

ここで「導入費用」と「メンテナンス費用」のトータル予算の目安がとれてきます。

ホームエレベーター導入のメリットとデメリットを考える

さて、ホームエレベーター導入のポイントをご紹介してきました。

メリットとなる要素にはふれながらお話してきましたので、ここではおもにデメリットと考えられるポイントをピックアップしました。

あと、補足的ながら助成金についてもまとめました。

見逃しがちですが検討していただきたいところなのです。

固定資産税の上昇

毎年おさめる固定資産税は、土地や建物の評価額によって税額が異なるのを、みなさんよくご存じと思います。

ホームエレベーターを設置すると、建物の評価額が上がるため、固定資産税も上昇してくるわけです。

上昇する税額には諸条件ありますが、設置の有無で2万円程度の差が出ると言われています。

ホームエレベーターの耐用年数

ホームエレベーターの耐用年数は、だいたい25~30年といわれています。

一定年を経過すると、改めて新しく設置を薦められる場合があるのです。

ホームエレベーターはけっして半永久的ではないという認識を持つことはたいへん重要です。

もしエレベーターの入替えをしたとき、新設する費用に加えて撤去の費用も掛かります。

そうなると高額なリフォームになることが考えられるのです。

そこにも前もって長期的な計画性が必要になりますから、どのくらいの期間を利用したいのか、将来を通じてしっかりと考えることが必須といえます。

(補足)助成金を活用しよう

補助金をうけて少しでも予算をおさえられたら助かりますよね。

調べてみると、現在ホームエレベーター設置に関する助成金には、直接的なものがなく、3つの観点から制度が設けられています。

お役立ち制度を教えて!

・介護保険のバリアフリー工事助成金

・障害者手帳による補助金

・地方自治体による補助金制度や減税制度

都道府県や区市町村によって規定に違いがありますから、問い合わせることをお勧めします。

活用できると大きなメリットになりますよね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

ホームエレベーターの導入は、揃える書類が多かったり、申請手続きが必要だったり、面倒が多いと感じるかもしれませんが、ライフスタイルにあわせて活用できたとき、ご自身やご家族にとって何よりのメリットとなることでしょう。

住環境をととのえることで、気持ちがととのい、家族の和がととのい、暮らしにすこやかさが持てることは、「住まいづくり」が目指すもっとも大きなテーマかもしれません。