こんにちは!

注文住宅業界歴6年、きのぴーです。

軒天に着目して建物を見たことあるでしょうか。

軒天とは屋根の裏側の天井のことを指します。

外壁から飛び出た軒の天井部分のことなので「軒天」という名がついています。

あまり目立たない箇所のような気がしますが、軒天を工夫するだけで外観の質がグッと高まります。

一般的にはシンプルな白い軒天が採用されることが多いですが、木目の軒天がおすすめです。

木目の軒天を採用すると、おしゃれで高級感のある建物に仕上がります。

外観をかっこよくしたい方は、外壁にお金をかけるだけでなく、軒天にもお金をかけてみてはいかがでしょうか。

今回は木目の軒天に関する気になる疑問を解決します。

「木目の軒天の中でも本物の木を使いたい!」と感じている方はぜひ目を通していってください。

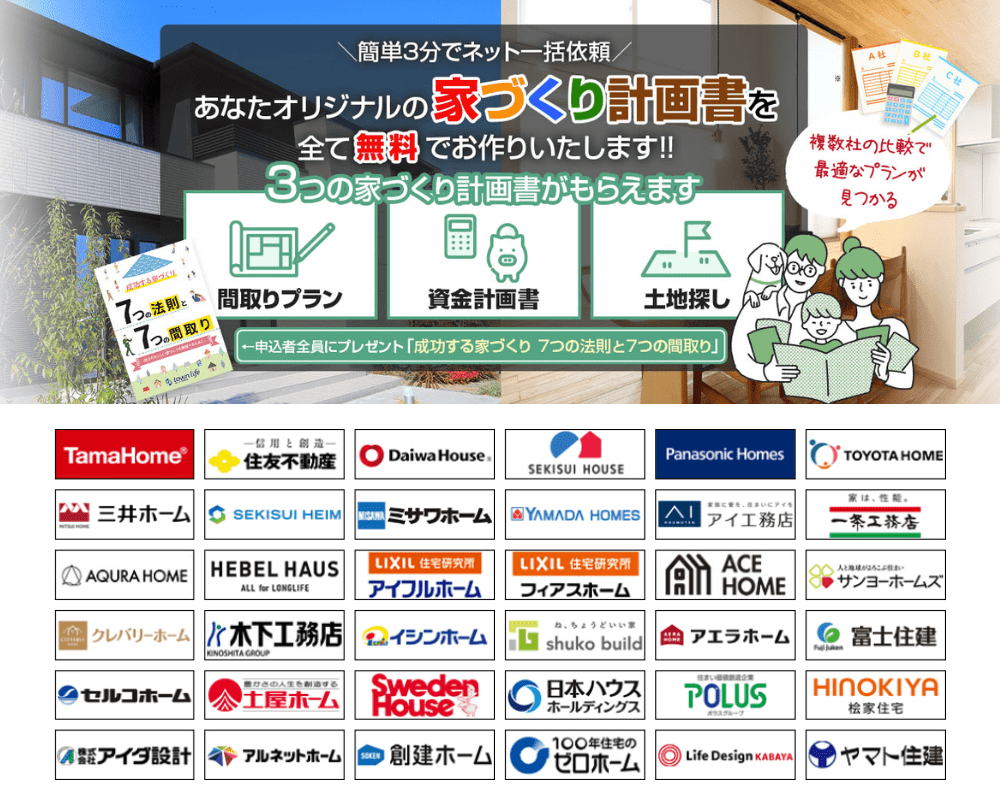

「どのハウスメーカーが自分に合うのかわからない…」そんなお悩みはありませんか?タウンライフ家づくりなら、あなたの希望する複数のハウスメーカーが、無料で間取りプランと見積もりを作成してくれます。累計利用者数40万人超えの業界最大手サービスで、理想の家づくりを今すぐスタートしましょう。

\ 無料で間取り&見積もりが届く! /

- 家づくりの希望をかんたん入力(所要3分)

- 条件に合ったハウスメーカーを自動でピックアップ

- あなた専用の「間取り・見積もり」がすぐ届く!

\ 最終的に契約しなくてももちろんOK! /

軒天を木で仕上げるデメリット・リスク7選

本物の木を使った軒天は、とても高級感がある外観に仕上がります。

では、なぜ木の軒天はかっこいいのに、ほんの一部の方にしか採用されないのでしょうか。

気になるデメリットやリスクについて解説します。

メモ軒天を木で仕上げるデメリット・リスク7選

- 費用がかかる

- 腐食する可能性がある

- 経年劣化がある

- メンテナンスが必要

- 防火性能が低くなる

- 節の多い木を採用されることがある

- 施工できない地域がある

デメリット・リスク①費用がかかる

軒天を木で仕上げると、ハウスメーカーではオプションで追加費用がかかるケースがほとんどです。

標準仕様で板張りを採用しているハウスメーカーはほとんどありません。

詳しい費用については後程お伝えします。

デメリット・リスク②腐食する可能性がある

木は水に濡れ続けると腐食してしまいます。

かなり乾燥させた含水率の低い木材ならば長持ちしますが、そうでない木は腐食する可能性が高いでしょう。

軒天は軒の裏側なので、直接雨が当たることはほとんどないですが、濡れないというわけではありません。

軒天の木が腐食すると見た目が悪くなることはもちろん、構造体に影響することもあります。

木を軒天として使う時は、しっかりと乾燥された木を採用しましょう。

また、湿気が溜まらないように通気も意識することが大切です。

デメリット・リスク③経年劣化がある

木は時間が経つにつれ見た目が変わっていくものです。

時間が経つと色あせてきたり、変色したりします。

色の変化を味わいがあると感じ取れる方ならいいですが、建物が古ぼけてきたと感じてしまう方もいます。

新築時だけの見た目でなく、時間が経った後の木の様子も実例を見て確認することがおすすめです。

変色すらも愛せるという方には、木の軒天をおすすめします。

しかしそうでない方は、木目調の軒天材を採用することをおすすめします。

デメリット・リスク④メンテナンスが必要

腐食や経年劣化を防ぐために、メンテナンスをする必要があります。

メンテナンス方法は表面保護の塗装です。

塗装の種類にもよりますが、一般的には5年に1回くらいを目安に塗装をすると長持ちすると言われています。

ただし足場を組む必要があるため、その分の費用もかかります。

外壁や屋根のメンテナンスと同タイミングで行うことで、コストを削減することが可能です。

デメリット・リスク⑤防火性能が低くなる

木を軒天に採用すると防火性能が低くなります。

屋外の防火性能基準は屋内よりも厳しく、軒天に木を使うと省令準耐火構造にすることはかなり厳しいです。

省令準耐火構造の建物にすると、火災保険の金額が1/2くらい安くなります。

防火性能を高めたい方は、木ではなく防火基準をクリアした木目調の軒天を使いましょう。

デメリット・リスク⑥節の多い木を採用されることがある

本物の木を軒天に採用する場合は、木の種類やグレードに気を付けることが必要です。

天然木の軒天では、濃淡の色味が特徴のレッドシダーや和風の建物に合うスギやヒノキなどが使われています。

どれも美しい色合いや木目を持つ木ですが、グレードによっては節の多い木が施工されてしまう可能性があります。

可能であれば木を選ぶときに同行できるといいですが、最低でもどのようなグレードの木が施工されるのかを事前に設計士に確認するといいでしょう。

デメリット・リスク⑦施工できない地域がある

建築する地域によっては板張りの軒天は施工できない可能性があります。準防火地域や防火地域では、軒天の防火性能を高める必要があるからです。

そのため、気に入った木が施工できなかったり、木以外のもので軒天を仕上げなければなりません。

もちろん木の種類や厚みによっては施工できる場合もあります。

細かい内容な各担当との協議になりますので、木の軒天を採用したい場合は早めに設計士へ伝えましょう。

軒天を木で仕上げる費用は?

では、軒天を木で仕上げるといくらになるのでしょうか。

- レッドシダー 約9,000円~2万円/㎡

- スギ 約4,000~8,000円/㎡

軒天の面積を仮に40㎡だとすると、レッドシダーで36~80万円、スギで16~32万円くらいはかかります。

さらに塗装をする場合は費用が追加されます。もちろん軒天の面積によって金額は大きく変わります。

プランが確定するまでは軒天の面積も確定しないので、正確な追加金額がわかるまでには時間がかかります。

大きな金額になることは間違いないですので、事前におおよその予算取りをしておきましょう。

軒天の施工は「木」以外に何があるの?

もちろん木を施工する以外にも、たくさんの材料が軒天に使われています。

むしろ、天然の木を軒天に採用している方はあまりいません。

ではどのような種類の軒天が普及しているのでしょうか。

代表的なものをご紹介します。

軒天の種類①ケイカル板

ケイカル板とはケイ酸カルシウム板の略で、ケイ酸質の原料と消石灰とパルプを混ぜ合わせて作られた軒天材です。

一般住宅ではケイカル版が多く採用されています。

不燃材料として認められており耐水性にも優れています。

さらに、木目調やエンボス調などの様々なデザインがあることも特徴の1つです。

屋根材メーカーとしてニチハやケイミューも主力の軒天はケイカル版です。

表面に塗装がされたものと、シートを貼って木目などの模様を出しているタイプがあります。

軒天の種類②スラグ石膏板

スラグ石膏版は、その名の通りスラグと石膏を常圧で硬化させた不燃材です。

ケイカル材と同じく高い不燃性が証明されています。

また、スラグや石膏は副産物のため、環境にやさしい素材です。

吉野石膏が販売しているアスノンという商品はスラグ石膏板の軒天材です。

軒天の種類③フレキシブルボード

フレキシブルボードとはセメントと補強繊維が主原料の不燃材です。

不燃性が高いのはもちろん、高圧で加工するため湿気にも強いという特徴があります。

しかし、重さがかなりありますので下地が必須な点や、施工が難しい点がデメリットです。

軒天の種類④金属板

金属板も軒天に施工することが可能です。

ガルバリウム鋼板やアルミスパンドレルなどの軽量な金属が使用されます。

他の軒天材と比べて耐火性が非常に優れていますが、その分価格も高いです。

また、外観とのデザイン性も考慮する必要があります。

軒天の種類⑤ダイライト

ダイライトはDAIKENの商品で、「ダイライト軒天」という商品として販売されています。

ダイライトのメイン商品は体力面材ですが、耐火性や耐久性の強さから軒天材としても使われるようになりました。

表面に化粧シートを施した木目調など、デザイン性も豊富です。

デメリットやリスクを理解したうえで検討しましょう

木目調の軒天を採用している人はたくさんいますが、本物の木を軒天に施工している人はあまりいません。

劣化やメンテナンスの大変さが理由です。

木を使用しなくても木目のかっこよさを引き出せる軒天材は多くあります。ぜひ自分が採用した時のメリット・デメリットをしっかり考えて、本物の木かケイカル板などの木目調を採用するのか決めましょう。

ちなみに軒天材は日の光が当たらない所に施工されるため、サンプルでみた色味よりも暗く感じることが多いです。

少し明るめの色を選んでおくと、完成したときにイメージ通りの色合いになりやすいでしょう。