こんにちは!注文住宅業界歴6年、きのぴーです。

実は間取りづくりで失敗したと感じる場所で、トップが「収納」。

クローゼットや押入れと同じ収納スペースでも、間取りに納戸があると物の出し入れはとても便利になります。

ところで、そもそも納戸とはなんでしょうか?

同じ収納スペースなのに名前が違うのはなぜ…?

こんな疑問に答えるべく、今回は納戸の役割や便利な使い方、間取りづくりに役立つつくり方についてご紹介していきます。

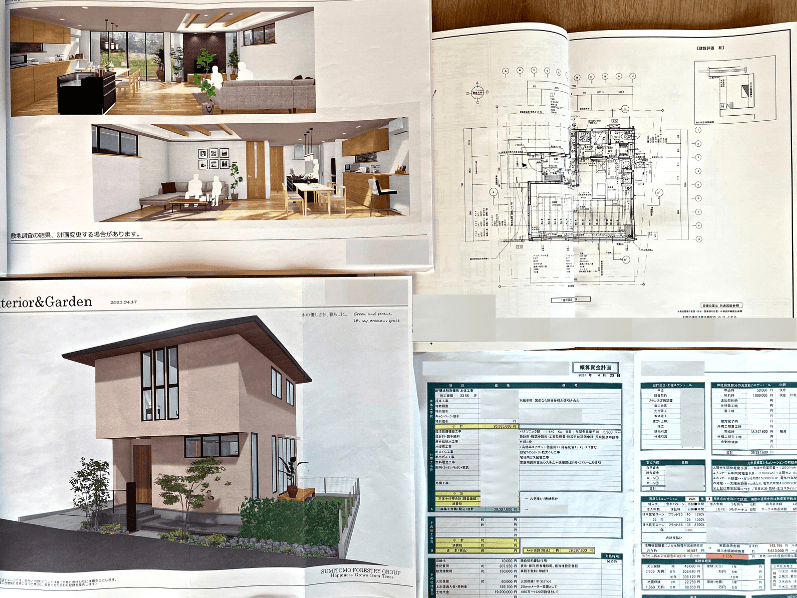

「どのハウスメーカーが自分に合うのかわからない…」そんなお悩みはありませんか?タウンライフ家づくりなら、あなたの希望する複数のハウスメーカーが、無料で間取りプランと見積もりを作成してくれます。累計利用者数40万人超えの業界最大手サービスで、理想の家づくりを今すぐスタートしましょう。

\ 無料で間取り&見積もりが届く! /

- 家づくりの希望をかんたん入力(所要3分)

- 条件に合ったハウスメーカーを自動でピックアップ

- あなた専用の「間取り・見積もり」がすぐ届く!

\ 最終的に契約しなくてももちろんOK! /

納戸は同じ収納スペースなのになんで名前が分けられているの?

「納戸」と聞くと、収納スペースとイメージされると思います。

もちろん間違いでは無いのですが、納戸の他にも押入れやクローゼット、床下収納、多目的ですがロフトも収納スペースです。

では、同じ収納スペースなのになんで間取りに書かれている部屋名は「納戸」という別の名前で使い分けているのでしょうか。

その理由は、納戸はクローゼットや押入れなどの同じ収納スペースでも広さや役割が少し違ってくるからです。

まず、収納というものを考えてみましょう。

収納とは使うための物を一時的にしまう場所のことですが、この「使う物」がポイントです。

では、納戸の役割について詳しく下記にてお伝えしていきます。

納戸の役割とは

納戸とはなにか、それは上記でお伝えしたとおり「使う物」がポイントです。

「使う物」は「頻繁に使用し日常的に出し入れする物」と「季節的な物でそう頻繁に出さない物」に分けられます。

頻繁に出し入れしない物とはどんな品々か例として下記のようなものがあります。

【頻繁に出し入れしない物】

- 季節ごとに使い分ける冷暖房機器

- 家具

- スポーツ・レジャー用品

- 年中行事に使う品々

- 客用の布団

- 座布団

- 装飾・美術用品の類

- いただき物でいつか使いたいと思っている品々

など、どこの家庭にもある物で、これらは「たまに使う物」です。

先に言ってしまうと、納戸はこれら「たまに使う物」を収納する場所に最適です。

普段使う物を収納する場所にこれらの「たまに使う物」を置いてしまうと、普段の出し入れが大変で使い勝手が悪くなってしまいます。

また、収納する物も増えてしまうので「どこにしまったのか忘れてしまった」という不都合が起きる可能性もあります。

このように納戸の役割は、季節的な品々や記念品・思い出の品々など、どうしても捨てられない物や頻繁に出し入れしない保管場所としてとても有効な場所となります。

納戸はどこにプランニングする?

家に納戸があるととても便利ですが、使いやすいかどうかはどこに納戸をプランニングするかが重要になってきます。

例えば、家の隅に納戸を配置してしまうと、アクセスが悪いことから一旦物を収納してしまえば出すのが面倒でしまいっ放しに、なんてことになります。

納戸は便利な位置にある必要はありませんが、家族共有の物を置くので廊下など共有のスペースから出入りできる位置にプランニングするといいでしょう。

また、可能なら1階と2階両方に納戸があると便利です。

ただし、階によって置く物を分けておくことが大切。

では、1階に置くと良い物、2階の納戸で良い物について下記でお伝えしていきます。

納戸は1階と2階で置く物を分けよう!

1階と2階の両方に納戸を設けている家なら置く物を分けると使い勝手がよく便利なスペースとなります。

では「階数によってどんな物を置けばいいか」一例として下記の表にまとめました。

| 1階の納戸に置きたい物 | 2階の納戸で良い物 |

| 季節用品

(扇風機、ストーブ、こたつ、すだれ、電気カーペット) |

予備の寝具

(来客用、座布団、冬夏用布団) |

| スポーツ・レジャー用品

(ゴルフ、スキーキャンプ、テニス、野球、スーツケース) |

美術品

(絵、掛け軸、壺) |

| 行事用品

(雛人形、クリスマス、こいのぼり) |

記念品

(アルバム、賞状、ランドセル) |

| いつか使おうと思っているいただき品

(器、お酒、タオル、油) |

玩具

(ぬいぐるみ、人形、ゲーム機) |

| 本 | |

| 着なくなった服 |

上記はほんの一例ですが、どの階数に品を置くか見分けるポイントとして「季節によって周期的に使うことが決まっている物」と「使うかどうか分からず出すタイミングが決まっていない物」で分けるといいでしょう。

周期的に出す物を2階に置いてしまうと、その品を1階で使う場合は下の階に下ろす手間が出てきてしまうので、そういう品々は1階の納戸に置くことをおすすめします。

間取り決めのときは納戸の広さについてよく考えよう

納戸はどれくらいの広さが良いかというと、収納する物の量によって違ってきます。

しかし、あまりにも納戸が狭くなるようならば、無理して納戸にするのではなく、他の部屋を広くとる方がいいでしょう。

目安として、納戸は3畳以上は欲しいところです。

2畳ほどの広さでは納戸としては使いにくい広さです。

その理由としては、その広さでは物を出し入れする際に人が通れるスペースの確保が難しいからです。

納戸として使える広さを考えるときは「物を置くスペース」と「人が通るスペース」の両方を考えなければいけません。

では、必要な納戸の広さやつくり方について下記にてお伝えしていきます。

納戸の広さとつくり方

納戸の広さは狭すぎてはいけない、ということを上記でお伝えしました。

では、納戸の広さについて寸法を下記に書きます。

【納戸の寸法】

(幅)2,730mm×(奥行き)2,275mm×(高さ)2,300mm

納戸に設ける棚は、座布団置き場など高所スペースを無駄なく使うために吊り戸棚くらいにしておきましょう。

納戸のスペースは細かく造り付けしないで元々持っているタンスや本棚を利用すれば十分です。

収納する物によっては湿気に弱いのもあるので、物が痛まないように窓や換気扇の設置が必要です。

また、窓や出入口の扉の配置には気を付けましょう。

タンスで窓を塞いでしまうような場所や物を置きがちな部屋の隅には窓を配置するのは避けた方がいいです。

これは出入口となる扉も同じ考え方ですので、間取りづくりのときは窓と扉の位置に注意してください。

ここのところは結構気づかないところですので、家が完成して初めて気づくなんてことがないようにしましょう。

押入れもつくり方に一工夫すれば使い勝手の良い収納に

納戸ではなく、押入れをつくるというのも一つの方法です。

ただし、押入れをつくるときは一工夫入れましょう。

押入れをつくるときは、従来の押入れのように天袋をつくらずに襖を開けたときに上や奥まで見渡せるようにつくります。

天袋をなくす理由は、天袋に置いた物が取り出しにくいため、そのまま使わずに放置してしまう品を生みやすくなるからです。

いままでの押入れは元々布団をしまうことを基準につくられていたため、他のものが収納しにくいデメリットがあり「押入れ用の収納グッズを使って対応する」なんてことがありました。

ですから、押入れをつくるときは物の出し入れがしやすいように、襖を開けたときに上や奥まで見渡せることができるつくりにするといいでしょう。

間取りづくりのときに知っておきたい!天袋と枕棚の違いと押入れの寸法

押入れの天袋をなくすことで物の出し入れがしやすくなることをお伝えしました。

ここで気を付けていただきたいのが「枕棚」という用語です。

天袋と枕棚はどちらも収納スペースの上段に設ける棚ですが、棚そのものが違います。

この天袋と枕棚は同じものと混同されやすいですが、天袋は奥行きが深く、枕棚は奥行きが浅いものとなっていますので、この二つはまったくの別物として理解しておきましょう。

奥行きの浅い枕棚であれば、押入れに設けても上や奥まで見渡すことができるので、上段に収納スペースをつくる場合は天袋ではなく奥行きが浅い枕棚を設置しましょう。

一般的に採用されやすい押入れの寸法は下記のものがあります。

- (幅)1,820mm×(奥行き)910mm×(高さ)2,300mm

- (幅)1,365mm×(奥行き)910mm×(高さ)2,300mm

- (幅)910mm×(奥行き)910mm×(高さ)2,300mm

※柱芯(柱の中心から計測した寸法)での寸法

※高さは天井高によって異なってきます

真ん中に設置してある棚を「中段」といい、床から約800mmの高さに設置、中段から枕棚下までの高さを約900mmにするといいでしょう。

下のスペースは床から中段下までの高さを約800mmしてあると良いです。

物の置き方は「よく使う物を押入れの手前に置く」「普段使わない物は下段の奥や枕棚に置く」といいでしょう。

まとめ

ここまで納戸の役割やつくり方についてお伝えしてきました。

納戸はクローゼットや押入れなどと同じ収納スペースですが、役割が少し変わってきます。

納戸の役割をしっかりと把握して設計すれば、物の出し入れのときの苦労もグッと減らすことができますので、ぜひ意識して取り入れていただきたいです。

今回の記事が間取りづくりのご参考になりましたら嬉しく思います。